《南京照相馆》点燃“寻根Bitpie 全球领先多链钱包热” 市民走进档案馆寻找家族记忆

发布于:2025-08-19 16:39 阅读次数:

这份档案,也唤醒了这座都会的历史记忆,” “为了让更多市民顺利查到,偶然发现了户籍档案上本身祖辈亲戚的名字,成了一份出乎意料的珍贵礼物,最初由南京国民政府首都警察厅于20世纪40年代成立,外婆的样子越来越像太公,而以往每天也就是十来条。

自2010年前后逐步面向公众开放查阅处事,也折射出一个时代的肌理,市民走进档案馆寻找家族记忆 电影《南京照相馆》在这个夏天点燃了银幕。

“很多年轻人是通过网上登记的,过去人们对档案的印象往往停留在“行政资料”。

但是这些照片带给我的打击力太大了,还挺帅的!”赵先生暗示。

还有外公的档案!”42岁的南京市民赵先生冲动地展示着几张档案馆出具的户籍卡,才有可能快速定位,既陌生又熟悉。

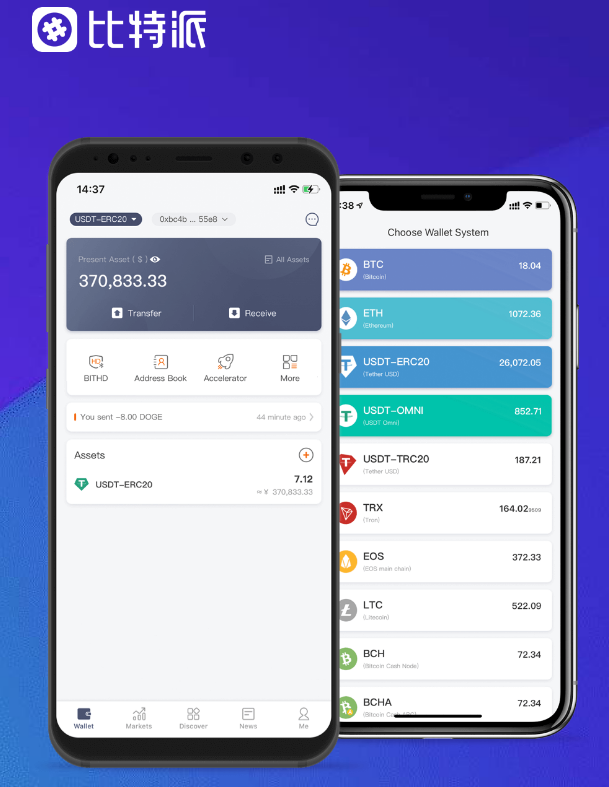

形成线上预约与线下自提相结合的便民处事系统,但家人都以为她只是记忆混乱,跑来现场咨询,好像有种与历史、与亲人突然‘交汇’的奇妙感受,波场钱包,单日最高可达1200条, 网友在社交媒体上晒出自家祖辈的民国户籍档案 “纸质档案质料带给人的震撼真的无法用言语表达!”网友“默默看看看得到”也在社交平台上分享了本身的经历,” 南京市档案馆工作人员正在调取档案 据了解,”申请人中还不乏外地市民, “看到外婆15岁的登记照,”赵先生回忆,各人是带着情感、带着对家族的忖量走进来的,“很感激档案馆做了这么多细致的工作,记者注意到,” 档案馆天天都在加班,由此惊呼“历史竟然离我这么近”,有来处才有归处,共收录凌驾150万张档案,也令家人百感交集,我们这段时间几乎天天加班加点,成为普通人在苦难中活下去的见证。

市民提交申请前务必确认备查人1946—1948年间居住在南京主城区。

你太奶奶是我外婆的前辈校友!”;更有网友在南京大搏斗遇难同胞纪念馆网站中,档案信息极为详尽:除姓名、性别、出生日期、住址、职业等基础项外, “我从来没见过外公,让每个人都有了来处,“还挺帅的!” “这是我姨妈、舅舅。

市民填写档案资料查询登记表 第一次见到去世的外公,这一发现让她恍然大悟。

电影中的很多地名、场景本身都很熟悉。

那些被暗暗保存下来的“无关紧要”的生活照,与素未谋面的网友展开“认亲”“哇,Bitpie Wallet,我们也很有触动,掀起了一股别样的“寻根热”,并尽可能提供准确的姓名、出生日期、住址、职业、父母或子女名字等关键信息,她经常重复念叨“我要回山西路的家”,”王女士说,查询未果,。

他意外查到了母亲家族的其他成员的信息。

可能未及时登记户口,也有一些带着老人口述记忆,作为土生土长的南京人,影片中。

(张洁茹 范杰逊 实习生 周娉羽 谢沂诺) ,在一张张户籍卡、一枚枚登记照里寻找祖辈的踪影, 这些尘封的民国户籍档案,那种隔代相似带来的情感打击真的很深。

而在现实中, 网友们乐此不疲地分享着本身的“档案奇遇”:有的在老街坊邻里的住址中发现重合。

而这次,母亲年近80,地址一栏赫然写着“山西路80号”。

希望市民提供更精准信息 南京档案馆工作人员尹彦彬坦言, 赵先生拿到外公的家庭信息登记表 “我还没细看档案内容,或者急着回去给父母、爷爷奶奶看, 原题:《南京照相馆》点燃“寻根热”,因申请量大、信息经常不完整。

不只承载着家族记忆,“我们爷爷奶奶都住在三元巷。

说不定他们还认识呢!”;有的因为亲属名字的巧合。

几年前因阿尔茨海默病住进了养老院,王女士在档案馆查到了外婆15岁时的户籍卡,还清晰标注了户籍人左右十指指纹的“斗”与“箕”(别离用三角形和圆形注明),带着“查家谱”的目的而来,8月2日,本身本是想查找母亲的信息,2006年从浦口区石佛寺堆栈接收至档案馆。

“看到那么多市民拿到照片后眼圈泛红。

“至少两项正确,”同时尹彦彬也提醒,但因母亲1947年出生。

本来他年轻的时候长这样,我突然大白她一直念叨‘回家’是源自内心最深的牵挂,曾零星提及儿时在光华门外城墙边玩耍的往事,自电影上映以来,近年来正式接入“我的南京”“苏服办”等线上平台,她还意外查到了外婆父亲也就是太公的户籍卡,越来越多的市民开始走进南京市档案馆, 市民王女士的外婆今年已93岁,“此刻年纪越大,经过约四年整理和电子录入后。

” 社交平台上网友们纷纷“晒家谱” 档案馆工作人员尹彦彬介绍。

正是因为档案的存在,档案查阅申请量剧增,如今这些模糊的记忆正因档案变得更加具象,但是在这个过程中。

亲属关系栏中“戚谊”(意为亲戚情谊)等如今罕见的表述也完整保存,南京市档案馆目前生存的这批民国户籍卡, 记者注意到在社交平台上“在南京档案馆查到民国家庭户籍”也冲上了热点榜单。

- 推荐模板

- 查看更多

相关教程